纯棉针织物的特点决定了其不能像机织物一样实现连续化染色,其染色过程一般都是间歇式的,即一缸一缸地生产。而由此带来的缸与缸之间的颜色差异(指用同一配方染同一种织物)即缸差是染整行业的一个老大难问题。影响缸差的因素较多,也颇为复杂,从根本上克服缸差问题无法实现。然而只要认真地加以分析和控制,将缸差控制在最小范围内是能够做到的。

1原坯布质量的控制

织造质量不稳定是产生缸差的一个重要因素。天然纤维主要成分为纤维素纤维、水分、天然杂质(灰分),这些成分会因自然生长环境的不同而有所差异,同时在生产过程中也会混入一些杂物,如织造油剂等。在不同的原纱产地或面料生产企业,这些天然杂质掺杂物,不但在含量上有差异,而且其表现的物理化学性能也不相同,有时甚至同一批号纱线作原料的织物,其在染色性能上也存在一些差异。

有效的解决方法除了严格织造工艺质量控制外,就是从原棉开始到织造完成,为坯布建立一套完整的可追溯体系,而织造企业则有义务向染整工厂提供

相关的数据信息,以利于染厂通过合理的配缸或适时地调整工艺配方,进而达到减少缸差的目的。

2半制品的质量控制

生产中由于半制品的质量不稳定而产生的缸差占有相当比例。半制品质量因素主要有3个﹕毛细效应、pH值、白度。在缸差上表现为由于毛细效应同,造成织物对染料上染能力不同﹔由于pH值不同,造成的染料初始上染量不同﹔由于白度的差异,造成颜色明艷程度不同等。

因此应重视前处理过程,统一前处理工艺参数,精确控制每一缸布的助剂用量,统一前处理时间,统一染机的各项运行参数,才能为染色提供均一稳定的半制品,这是控制缸差的重要环节。

此外,通过提高装备水平,如能在设备上真正实现前处理及染色过程的在线检测(如pH值的实时在线精确检测)及监控,将为减少缸差提供一个有效的技术手段。

3染料及助剂的稳定性

染料、助剂质量的优劣对缸差有直接的影响,在染料、助剂的选择及使用上应注意以下几点﹕

a﹒批次质量

b﹒选择配伍性优良的染料进行三原色拼混染色。配伍性好的染料在几种染料拼混染色时上染速率曲线基本一致,不同染色时间段上只有颜色的深浅别而无色相上的差别。

c﹒浴比依存度小。浴比依存度即指在染料用量不变的前提下,随浴比的增大或减小,色光的差异只表现在深浅上的不同,而无明显色相上的差别。多用来衡量那些复配或拼混的所谓单色染料的质量,如某些黑色活性染料。经验表明﹕生产中颜色色光深浅上的差别控制要比色相上的偏差控制简单得多。

d﹒染料的重现性优良,重现性好的染料缸差产生机率自然会减少。

e﹒受pH值及促染盐用量的波动影响较小,适应范围宽。因为在生产过程中实现染浴pH值的精确控制和盐、硷助剂的精确注料,在实际生产过程中很难做到。因此在染色过程中选择这些因素影响小的染料会更符合实际生产的需要。

4工艺的稳定性

控制缸差是在控制其他质量问题的基础上进行的,如色差、色花等。没有这些质量作保証,缸差的控制也就失去了意义。

衡量工艺稳定与否,染色一次成功率是较为关键的质量指标。染色的一次成功率在90%以上,此工艺才是一个稳定成熟的工艺﹔一次成功率在70%-80%,此工艺还有待改善﹔一次成功率低于60%,则此工艺存在技术缺陷,急需改进。

一个稳定的工艺应具备如下几个特点﹕

a﹒工艺的可操作性强,符合工厂的实际生产条件,便于工人操作。有许多工厂在制定工艺时,往往只是根据实验室情况制定,对实际生产条件没有考虑或考虑不够全面,从而造成实际操作的困难。

b﹒要具有一定的冗余度,成熟稳定的工艺不会因为一次小的操作失误造成大的质量问题。因为就目前染整行业的生产条件和工人的职业素养水平,很难满足过于精细化的操作要求。

c﹒同一配方染色一次成功率在90%以上。

5对色标准统一

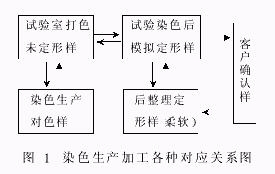

染厂的一般运营流程﹕客户送样→试验室仿样→送客户确认→客户确认颜色→计划排缸

这里应该指出的是,客户确认的颜色一般均认为是产品的最终颜色,而送客户的试验室仿样色往往不是最终的产品色光。因为我们不能够完全模仿后整理的一些工艺条件,而后整理的一些工艺条件及加工过程对织物颜色的色光却有较大的影响,如拉幅定形机的温度、使用的柔软剂的类型(其中阳离子柔软剂、有机硅类柔软剂能引起较大色光变化)等。这就造成了染色车间生产时的对色标准按客户最终产品要求操作,而实际最终产品色光却与客户要求存在较大偏差。

因此,要求试验室应为染色车间提供染色阶段的标准色光,其正确的对应关系见图1。

当客户的同一种颜色产品生产时间间隔较长时,试验室应及时复样(即重新打样),发现有较大偏差要及时校正。

6生产时色光偏差的控制

在客户允许的△E范围内,生产中应统一控制为+△E或-△E偏差,如果同时存在±△E(互为补色的色光偏差),则极有可能因缸差过大而被客户拒绝,尽管此时△E仍在客户要求的范围内。

此外,染色车间生产时要保証颜色标准的统一性和唯一性。有多个标准共存,对于真正控制缸差极为不利。由于实样标准会随时间及空间的变化而产生一些变化,因此对色实样的及时更新十分必要。随着计算机技术的发展,采用计算机进行色差的数字化管理,可有效解决上述问题,这是企业实现现代化管理的发展方向之一。

7正确的调色方法

由于色光与标准要求有偏差而进行机内调色是染色过程中经常进行的操作。各工厂所采用的调色方法各不相同,但一个共同的原则是﹕当色光已偏红、偏深时,宜采用皂洗后调色法,因为经验表明,红色活性染料随时间的延长会有一个持续的上染过程,色光表现上会越来越红﹔当色光偏黄或偏兰时,宜采用“半脚水”调色法,此种方式会更快捷有效﹔当色光整体偏浅时,宜采用按比例“全脚水”统加法。

8正确的配缸方法

合理配缸也是减少缸差的有效方法,原则上同一种颜色的配缸数量越少越好。当一种颜色的配缸数量在2缸及2缸以上

9设备及操作人员的稳定性

染机类型的不同是产生染色缸差的重要因素之一。在计划排缸时,尽量将同一品种同一颜色的布在同一类型染机内生产,能在很大程度上减少缸差的产生。当然这要受到染厂实际生产条件的限制。而如果能够做到操作人员的固定,即所谓的三固定(固定人员、固定机台、固定工艺),会更有利于操作工人经验的积累,同时人为的操作误差自然会减少许多。

10对色人员的职业素质

现场管理经验无疑对减少染色缸差相当重要,这一点所有染厂都有共识,因此在关键岗位上的关键人员的职业素质要求较高,应具有理论与实践相结合的业务能力。

总之,缸差的产生因素较多,对其控制是一个复杂的过程,单纯地将其归为技术或管理因素都不够客观。如何去控制,各个工厂都有自已的一套经验方法。实际生产中,只有在相关技术及一线管理人员的共同努力下,缸差的发生几率才会降低。

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业