印染废水具有水量大、色度高、碱性强、有机物含量高等特点。废水中常含有染料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质及无机盐[1]等。随着现代工业的发展和印染加工技术的进步,大量新型印染助剂、染料、PVA浆料等难以生物降解的有机物在印染行业中的广泛应用,致使印染废水中染料的稳定性得到强化,有机物成分越来越复杂多变,BOD5/CODcr比值下降,可生化性降低。如何消除印染废水中高色度和高COD值,已成为长期困扰印染废水治理的两个关键问题。目前国内外处理印染废水多以生化法和物化法为主,但都存在处理效率不高,投资费用大、运行成本高、CODcr和色度去除率低等缺点。针对上述问题,近年来国内外采用催化氧化技术处理印染废水的研究十分活跃,并取得一定进展。

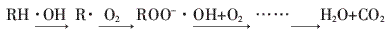

催化氧化技术是一种高级氧化技术,具有降解完全、无二次污染、能耗和原材料消耗低的优点。高级氧化技术处理有机污染物的一般机理是:有机物和高级氧化技术体系的·OH自由基反应生成有机自由基(R·),有机自由基(R·)与氧气分子相撞生成过氧化物自由基(ROO-),过氧化物自由基(ROO-)再进一步分解或与其它自由基反应生成一系列中间产物或最终被矿化为H2O、CO2和无机盐。一般认为其历程是:

催化氧化技术是在有机物污染物的反应体系中加入氧化剂和催化剂并在一定的外在激发条件下,打破染料分子中的不饱和原子发色团,从而降解为小分子。如下对近年来印染废水催化氧化处理技术进行综述,重点介绍了该技术的原理及其在印染废水处理中的应用,并对其发展前景和存在问题进行了简要评述。

1·化学催化氧化法(CCO)

化学催化氧化法是印染废水脱色较为成熟的方法,该技术的核心在于催化剂和氧化剂的选择。化学催化氧化法主要包括Fenton法、二氧化氯催化氧化法以及臭氧催化氧化法。

1.1 Fenton催化氧化法

Fenton催化氧化法是在酸性条件下,Fe2+催化H2O产生氧化能力更强的·OH自由基(仅次于F2),再加上Fe3+的絮凝作用从而有效降解有机物。Fenton试剂中的FeSO·47H2O和H2O2都是常用的廉价药品,因此对实际印染废水的处理具有较大的应用和研究价值。鲁璐[2]用Fenton试剂预处理实际印染废水最后正交实验得出最佳操作条件:30%H2O2投加5mL/L,FeSO4·7H2O投加800 mg/L,pH值为3.45,此时H2O2/Fe2+的摩尔比为15.5,COD去除率为33.14%,BOD5/CODcr值从0.139增加到0.321,可生化性能的提高为后续生物处理阶段提供了良好条件。目前,Fenton试剂常与其他技术如电、光、超声、吸附、微波、絮凝法如生物法等联合运用来降低成本或提高氧化效率。A.Wang等[3]以活性炭纤维为阴极,RuO2/Ti为阳极,采用Electro-Fenton法对偶氮染料酸性红14进行降解研究,在酸性红14质量浓度为200mg/L,Fe2+浓度为1.0×10-3mol/L,pH为3.0,电流密度为180A/m2,电解时间为6h条件下,水样的TOC去除率为70%。

但是,Fenton试剂催化氧化法因H2O2利用率低、有机物矿化不充分等不足,限制了其发展和工业化推广应用。目前大多数研究尚处于实验室和理论探索阶段。另外,经Fenton试剂处理过的废水显弱酸性,是此工艺的不足之处。

1.2二氧化氯催化氧化法

二氧化氯(ClO)2不仅具有高效的杀菌能力,又具有灭藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭和漂白脱色多方面的功能。在PH≤7时二氧化氯的分解产物对印染废水发色基团有取代作用,并能够与染料分子结构中的双键进行加成,从而破坏染料分子中的发色基团达到脱色的目的。

二氧化氯催化氧化法一般是在常温常压下以过渡金属氧化物为催化剂。谢少雄等[4]以NaClO为氧化剂,NiO2为催化剂模拟处理印染废水,废水的色度去除率可达99%以上,COD去除率50%以上。施来顺等[5]研究比较了二氧化氯直接氧化和催化氧化处理铬黑T模拟水,单纯用二氧化氯化学氧化处理COD为2928mg/L的铬黑T废水时,最佳pH值为1.8,二氧化氯投加量为1200mg/L,反应时间60min,COD去除率为24.1%,BOD去除率为21.8%,脱色率为70.0%.而经过1200mg/L二氧化氯和0.25gTiO2催化氧化60min后,COD去除率33.6%,BOD去除率为53.2%,脱色率为75.2%。通常二氧化氯催化氧化法与混凝、气浮、吸附、过滤和生化法等联用组合处理印染废水。贺启环等[6]对经微电解预处理后的酸性大红染料废水进行以自制载铜活性炭为催化剂的二氧化氯催化氧化实验,结果表明:在最佳工艺条件下对酸性大红GR染料废水的COD及色度去除率分别达80%和97.8%,BOD5/COD由0.072上升到0.41。采用二氧化氯处理印染废水,具有设备简单、投资少、能耗小、操作管理方便等优点,但是二氧化氯对含淀粉、PVA浆料废水的处理效果不理想。

[1][2][3]下一页>>

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业