近红外光谱区介于可见光和红外之间,被ASTM定义为波长范围是780~2526 nm[1]的电磁波。其中700~1100 nm通常称为短波近红外谱区,而1100~2600 nm称为长波近红外谱区。近红外谱区的信息量非常丰富,主要吸收来源于有机物含氢基团的倍频和组合频[2-4]。上世纪八十年代后期,随着光学、电子技术、化学计量学以及计算机技术的快速发展,近红外光谱分析技术得到迅速的推广,成为一门独立的分析技术,在医药、食品、农产品、烟等方面尤为突出。

近红外作为一种简单、快速、非破坏性的定量分析方法,能同时测定多组分样品中各组分的含量,且无需大量的样品制备过程,非常适于纺织材料的表征和鉴定。随着近红外光谱技术的发展,近红外光谱技术应用在纺织工业中如质量监督、织物定量定性分析等将越来越广泛[5-7]。

1近红外光谱定量分析法

1.1 近红外光谱定量分析分析过程

近红外光谱定量分析的过程一般为:第一,标样集的选择,同时采用其它化学或仪器方法获得组分的参考值;第二,选择合适的光谱参数,确定数学算法,建立好标准样品集;第三,对模型进行修改,然后再预测未知样品。

由以上过程可以看出,近红外定量分析基本上对大量的标样数据的计算机处理过程,可以说是一种软件技术,这与通常的定量分析的概念完全不同。

1.2 近红外光谱分析技术的化学计量学方法

1.2.1光谱预处理方法

近红外光谱往往包含一些与待测样品性质无关因素的干扰,如样品的状态、光的散射、杂散光及仪器响应等,这导致了近红外光谱的基线漂移和光谱的不重复性,因此对原始光谱进行预处理是非常必要的。光谱预处理方法包括导数、平滑、扣减、归一化、标准化等。本文采用的预处理方法是导数处理。

导数光谱可以增强原谱的信号,如在原谱中的宽峰经过二阶导数处理后,会变得很尖锐,这样有利于在复杂的峰形中更好地确定出峰的准确位置,从而达到鉴别光谱的目的。因此,在定量分析中,导

1.2.2定量校正

定量校正也称多元校正,即在物质浓度(或其他物化性质)与分析仪器响应值之间建立定量关联关系,是化学计量学的一个分支。在近红外光谱分析中常用的多元校正方法包括:多元线性回归法(MLR)、主成分回归法(PCR)和偏最小二乘法(PLS)等线性校正方法,以及局部权重回归(LMR)、人工神经网络(ANN)、拓扑方法(TP)和支持向量机方法(SVM)等非线性校正方法。其中,PLS在近红外光谱分析中得到较为广泛的应用,已成为一种标准的常用方法。

PLS是一种相对而言较新的多元数据处理技术,它在考虑全谱区各波长点光谱参数的同时,还兼顾到被分析样品内部各成分之间的关系,将两者分别分解。它可以建立同时对多个组分进行预测的回归模型,非常适合多元体系中各变量存在相关性的分析,是目前近红外分析中应用较广的算法。

2 实验部分

2.1样品与仪器

2.1.1样品来源

46个棉/氨样品由北京市纺织纤维检验所提供,其中36个样品作为建模样品,10个样品作为验证样品,样品氨纶含量为0.5%~11.9%。

2.1.2近红外光谱仪

近红外分析仪为Thermo Antaris Ⅱ–积分球检测模块,RESULT3.0光谱采集软件和TQ Analyst 8.0化学计量学软件。

2.2光谱采集与模型建立

样品材质为棉和氨纶,因此本实验采用积分球漫反射方法采集样品的近红外光谱图,为了增加建模样品的代表性,每个样品选择不同位置采集2条光谱。

2.2.1漫反射光谱采集

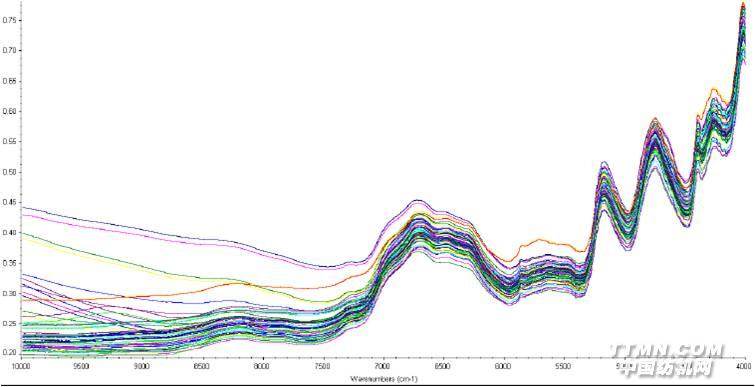

样品无需预处理,采用积分球模块采集样品光谱。光谱采集条件:波数范围10000 cm-1~4000 cm-1,扫描次数64,分辨率8 cm-1。图1为所有样品的近红外漫反射光谱图。

图1 46个棉/氨样品近红外原始谱图

2.2.2光谱预处理

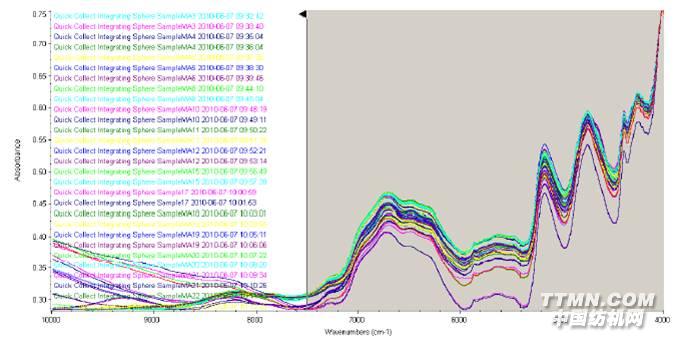

TQ软件自动优选

图2 优选波段后的棉\氨纶样品近红外光谱图

2.2.3建立分析模型

采用偏最小二乘法建立样品光谱与棉含量参考值之间的分析模型。图3为建模样品预测值与参考值之间的相关图,图中横坐标为样品实际棉含量值、纵坐标为近红外预测值。其中相关系数(Corr.Coeff.)越高(最高为1),校正均方差(RMSEC)越低,表示近红外预测值与参考化学值越符合。

|

|

图3建模样品预测值与参考值间的相关图

从上图可以看出,建立模型的相关系数(Corr.Coeff.)达到了0.99389,校正均方差(RMSEC)为0.177,建模结果较为理想。

2.3漫反射模型验证结果

使用模型预测10个验证样品(样品编号如下)考察模型的预测能力,每个样品测量预测2次。表1为验证样品预测结果。

表1 漫反射模型验证样品预测结果

| 样品编号 | 氨纶含量实际值/% | 氨纶含量近红外预测值/% | 绝对偏差 | 相对偏差/% |

| 1–1 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 30.30 |

| 1–2 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 24.24 |

| 2–1 | 2.3 | 3.4 | -1.1 | -47.83 |

| 2–2 | 2.3 | 3.6 | -1.3 | -56.52 |

| 3–1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 50.00 |

| 3–2 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 44.44 |

| 4–1 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 3.57 |

| 4–2 | 2.8 | 3.0 | -0.2 | -7.14 |

| 5–1 | 6.1 | 4.9 | 1.2 | 19.67 |

| 5–2 | 6.1 | 5.2 | 0.9 | 14.75 |

| 6–1 | 2.0 | 2.8 | -0.8 | -40.00 |

| 6–2 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | -25.00 |

| 7–1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 50.00 |

| 7–2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 50.00 |

| 8–1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 2.38 |

| 8–2 | 4.2 | 4.0 | 0.2 | 4.76 |

| 9–1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 45.45 |

| 9–2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 45.45 |

| 10–1 | 2.6 | 3.0 | -0.4 | -15.38 |

| 10–2 | 2.6 | 2.9 | -0.3 | -11.54 |

| 平均偏差 | –– | –– | 0.63 | 29.423 |

从表1可以看出,10个样品每个重复测量预测2次,2次预测结果的差值在0~0.3之间,可见近红外分析技术对棉/氨样品进行含量分析时,预测结果具有很高的稳定性。通过比较样品氨纶含量的实际值与预测值,其绝对平均偏差为0.63,相对平均偏差为29.423%,而标准FZ/T 01053–2007 《纺织品纤维含量的标识》规定,当标签上某种纤维含量≤15%时,纤维含量允许偏差为标称值的30%,由此可知近红外分析技术对棉/氨样品进行含量分析时,预测结果的准确性已经达到了纺织品测定的要求。

混纺面料中某种组分含量较低时,其定量分析的检验难度会增大,棉/氨混纺面料中的氨纶含量绝大多数在15%以内,通过以上分析可知近红外检测可以用于纺织面料含量较低组分的定量分析。

3 结论

1)利用傅里叶近红外分析仪采集光谱,采用一阶导数方法对光谱进行预处理,利用偏最小二乘法建立模型。所建立的模型相关系数达到0.99389,校正均方差(RMSEC)为0.177,建模结果较为理想。

2)利用建立的模型对样品进行预测,结果显示近红外分析技术对棉/氨样品进行含量分析时,预测结果具有很高的稳定性,同时预测结果的准确性已经达到了纺织品测定的要求。

3)近红外分析技术较传统分析技术具有十分优越的技术优势,可以快速准确地对面料进行含量分析,通过试验发现近红外分析技术可以用于纺织面料含量较低组分的定量分析。

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业