一、环绽细纱机纺纱时纺纱三角区对纱线毛羽的影响

细纱机纺纱时,纤维束从前罗拉引出后即在钢领、钢丝圈作用下加捻并形成纺纱加捻三角区,这是产生毛羽的重要部位。

1、纺纱三角区对细纱毛羽影响很大,据国外报导,纺纱三角区即产生毛羽还产生飞花,飞花约占整个细纱车间飞花的85%,造成的毛羽数也很多。以下几例可说明纺纱三角区对细纱毛羽的影响:

⑴、早期美国印第安纳州纺织研究院对前罗拉至纱线形成前之间的纺纱三角区对毛羽的影响作了研究提出减少或消除纺纱三角区来有效控制与减少细纱毛羽的 “气压式”纺纱法,它是将纤维须条从前罗拉钳口引出后立即进入距罗拉钳口很近的细小导管(以不碰罗拉为限),导管内装一个很小的带孔套管,压缩空气进入外管后经4个小孔进入内管,纱线从管子下端引出并经叶子板、导纱钩进入气圈纺纱区,压缩空气穿过气路再从管子上下端出纱口小孔排出,这种“气压式”纺纱方法试验结果表明,套管上端距前罗拉钳口越小控制细纱毛羽的效果越好。当气压压力为0.5千克力/公分 (498毫巴),细纱毛羽最少。由于压缩空气对纱线形成包围的气压环,使伸出纱体的毛羽在加捻作用下被并到纱体内,纺出的纱毛羽很少,纱体比较光滑。

⑵、日本村田公司在1995年米兰展览会上展出的RJS804喷气纺纱机纺纱时,纤维束一离开前罗拉钳口即进入喷嘴,在气流作用下完成对纤维的包缠,使纱获得一定强力。这种纺纱方法取消了纺纱加捻三角区,纺出的喷气纱纱疵及毛羽少,像0.5毫米长的毛羽在纱长10米内的个数为179个,而普通环锭纱高达3113个,由此看来,纺纱加捻三角区存在与否对成纱毛羽的影响很大。 村田公司在1999年法国巴黎展览会上又展出了MVS 861 (Murata VorterxSpinner)涡流纺纱机,它是由牵伸机构、螺旋喷咀、空心锭子及卷绕系统组成,纺纱速度高达400-450米/分,由于螺旋喷咀

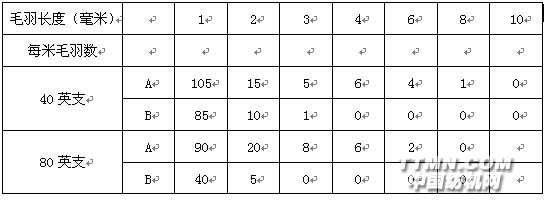

注:表中A-普通环锭纱B—紧密环锭纱。紧密纺环锭纱的拈度比普通环锭针织纱捻度低10%

(应用Zweigle毛羽测试仪测试)

⑷、在环锭细纱机上使用适当开口宽度的集合器,对减少纺纱三角区产生的毛羽有一定作用,如某厂生产65/35涤棉45英支纱时,集合器开口宽度由2.3毫米减少为2毫米,则每10米纱上3毫米以上的毛羽数由14.3个减少为11.6个。但由于一般集合器不够灵活,使用不当会影响细纱条干。

二、紧密纺环锭细纱机影响纺纱三角区毛羽的另一重要因素是细纱前罗拉上皮辊:

应根据纺纱品种选择较软的皮辊,增加握持钳口面积形成好的摩擦力界、缩小纺纱三角区。

前上皮辊要具备抗静电能力,减少或消除皮辊高速回转而引发的静电吸附现象,降低毛羽。如美国阿姆斯特朗(Armstrong

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业