2.3固色工艺优化

2.3.1固色剂用量

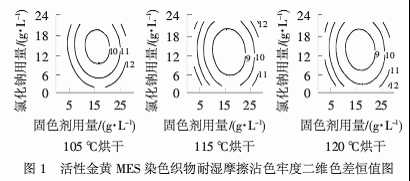

从图1可看出,染色织物的耐湿摩擦沾色牢度色差值开始时随固色剂用量的增加而减小,当固色剂用量增大到某个质量浓度区间时,色差值最小,继续增大固色剂用量,色差值又变大.由于耐湿摩擦变色牢度色差相对很小,沾色牢度的色差值决定耐湿摩擦牢度,色差值越小,表明染色牢度越好.固色剂的阳离子能与染料的磺酸基阴离子之间发生结合,形成不溶性高分子色淀,封闭染料分子的水溶性基团,染料水溶性下降,提高色牢度.若织物上浮色染料的磺酸基阴离子与固色剂的阳离子都发生了结合,染料的水溶性降低到最小值,所测定的色差值最小,也就是固色剂用量达到最佳的使用范围,再增加固色剂用量,耐湿摩擦沾色牢度反而下降.原因是:过量的固色剂聚集在纤维外部,使色淀与纤维之间的结合力有所降低,所测定的色差值有所增大.因此,确定固色剂的较佳用量为16~20 g/L.固色后,活性金黄MES染色织物的耐湿摩擦沾色牢度色差值小于9,色差定为3级.

2.3.2烘干温度

温度对固色剂的成膜有一定影响.图1数值显示,当烘干温度为105℃时,色差值比较大;烘干温度为115~120℃时,色差值相对较小.可能是由烯烃单体聚合而成的高聚物含有阳离子基团,在烘干过程中,固色剂能在织物和纤维表面形成一层具有一定强度的保护膜,把染料包覆在纤维上,使之不易从织物上脱落下来.在温度较低时,不利于固色剂的成膜,比较适宜的烘干温度为115~120℃.

2.3.3电解质氯化钠用量

图1中曲线还表明,耐湿摩擦色牢度的色差值开始时随着氯化钠用量的增加而减小,当氯化钠用量增大到某个质量浓度区间时,色差值最小,继续增大氯化钠用量,色差值又变大.可能是适量氯化钠电解质,能更好地促使固色剂阳离子吸附到纤维上,并与染料的磺酸基阴离子结合,形成色淀,降低染料的水溶性,提高染色牢度;用量过多时,过多的氯离子使溶液中固色剂阳离子之间的排斥力减小,部分固色剂缔合成多分子,只能与织物表面的染料阴离子结合,使色牢度降低.根据图1数据,电解质氯化钠用量确定为8~12 g/L.

2.4固色性能对比

用合成的固色剂和工厂来样的固色剂进行固色处理,所测的各项色牢度见表8.

从表8可以看出,合成固色剂的应用性能达到了固色剂样品水平,耐洗色牢度4~5级,耐干摩擦沾色牢度3~4级,耐湿摩擦沾色牢度3级,比未固色织物的色牢度都提高了0.5级,固色后色度差为4~5级,色光变化不大.

3.结论

(1)无醛固色剂的合成工艺为:在四口反应釜中加入质量配比为100∶14的二甲基二烯丙基氯化铵单体与二烯丙基胺单体,再加入单体质量15.00%的冰醋酸和一定量蒸馏水.反应体系温度升至80~85℃时开始加入一定量过硫酸铵和亚硫酸钠,聚合反应发生后温度升至100℃时,再连续滴加剩余的过硫酸铵和亚硫酸钠,在98~104℃下反应3 h,再加入适量过硫酸铵和亚硫酸钠,再反应0.5 h,过硫酸铵和亚硫酸钠用量分别为单体用量的1.00%和0.50%.反应结束后加入适量蒸馏水,温度降到50℃出料.合成的固色剂呈红棕色粘稠液体,可以与水以任意比例互溶,pH值为6~7,含固量为44%左右.

(2)无醛固色剂与氯化钠按质量比2∶1左右复配加工,能降低固色剂成本,还能提高固色效果.

(3)纯无醛固色剂应用于活性染料染深色织物时,较佳的固色工艺为:固色剂16~20 g/L,氯化钠8~12 g/L,烘干温度115~120℃.固色处理后,能使耐洗色牢度和耐摩擦色牢度都提高0.5级,固色后色度差变化较小.

<<上一页[1][2][3][4]

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业