孔雀羽毛的纳米结构生色机理及其仿生结构器件的应用初探

龚1,卢永凯2王红凤1林素君1

1.北京服装学院材料科学与工程学院,北京100029;2.清华大学医学院,北京100084;E-mail:clygy@bift.edu.cn

摘要:孔雀羽毛的绚丽色彩启发人们考虑是否能够将羽毛的结构色和动态色中的光子晶体应用于印刷品、纺织品中。通过采用光学显微镜和扫描电镜等手段对孔雀羽毛的微观结构进行了分析,并参照二维光子晶体结构模型,深入探讨混合色的形成机理及结构变化因素对颜色合成的影响。同时结合纳米仿生制备技术,提出了人工仿生结构生色思路,初步探讨结构生色在印染、纺织等领域的应用前景。

关键词:孔雀羽毛;纳米结构;仿生技术;结构生色

中图分类号:O644

孔雀因其翅膀上变化多端、绚烂多彩的花纹而使人着迷,这也让生物学家们感到疑惑:孔雀令人眼花缭乱的颜色是如何形成的,它又有什么应用意义呢?《PNAS》杂志刊登了一项研究成果———《孔雀羽毛的色彩策略》[1],此项研究表明,小羽枝表皮下面的周期结构是羽毛具有颜色的原因。与此同时,Giraldo等[2]在研究蝴蝶翅膀时,也揭示了这个秘密———翅膀上的纳米结构是蝴蝶的“色彩工厂”。

纳米结构造就了孔雀之美与蝴蝶之艳。自然界中的颜色主要是通过色素来产生,但有些动物经历进化后选择了纳米结构生色,即依靠自然光与波长尺度相似的纳米结构的相互作用而产生颜色。物理学家牛顿第一个提出:包括孔雀在内的鸟类羽毛、昆虫翅膀等的颜色不完全来源于色素生成。

由此,结构色概念应运而生。结构色是一种无须用染料、颜料着色就能产生的颜色。与染料或色素相比,它最大的特点是避免了印染行业生产和应用的环境污染,彻底解决了着色过程中的污水排放问题,还可以大量节省水电消耗,是当前纺织节能减排工作中冉冉升起的“明日之星”。色素生色随着色素化学结构的变化,颜色会改变甚至消失;而结构生色能够产生出更强的

根据文献[1],这些外在结构并不是生成色彩的主要原因,因此我们对孔雀羽毛更为微观的结构进行了观察。从小羽枝上锁定一个羽毛裂纹,通过更高倍数进一步放大观察其微观结构。图4为孔雀羽毛黄绿色区域的微观结构逐步放大图,放大倍数从1500倍,8000倍,15000倍到最高的25000倍。

该实验不仅从侧面验证了Zi等[1]的重要发现,同时也更加清晰地看到小羽枝中蛋白纤维的二维光子晶体结构的积聚状态和形成特征。我们发现这些蛋白质晶体纤维的粗细度均匀,排列方向严格按照小羽枝的轴向,所以能够从物理结构上形成良好的干涉现象,生出绚丽的颜色。该孔雀羽毛黄色区域的蛋白纤维尺度大小为150~160nm,与文献[4]所指出的产生绿色和黄色的结构尺度比较接近。

2.3孔雀羽毛光学测定

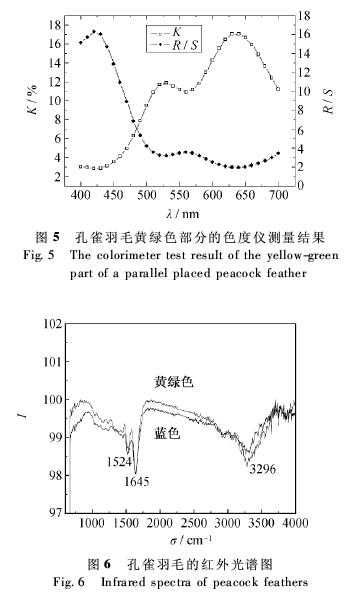

为了进一步确定孔雀羽毛的颜色,我们利用色度仪进行了颜色标定。由于孔雀羽毛的颜色与羽毛测定的角度有关,我们将孔雀羽毛的茎平行放置,测定其黄绿色区域的吸光情况(图5)。

为了比较不同颜色部分的差别,我们测定了其红外光谱。从图6可知,两个样品的成分没有太大区别,证实了孔雀羽毛的生色机制主要是因为物理结构差异。

3·讨论

通过对孔雀羽毛结构生色原理进行进一步的研究,证明其不完全光子带隙结构有着强烈的反光效果,并且向不同的角度发射出不同的颜色光彩。周期性的纳米结构与光线作用引起了结构

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业