亚麻纤维具有很好的物理机械性能和织物服用性能,但由于结晶度、取向度高,其染色性较差,不易得深、艳色。利用低温等离子体与亚麻作用,对其表面刻蚀并引发接枝乙烯基单体后导人亲水性基团,使亚麻纤维的亲水性改善,从而提高染料在纤维中的扩散速率、增加纤维对染料的吸附量以及与染料的结合牢度。本文选用弱酸性染料,尝试对改性亚麻染色。酸性染料分子中的亲水基一般大多为阴离子型,还有少量伯、仲胺基,对常规亚麻纤维的上染率低。但电镜观察和红外谱图分析都证实经等离子体改性的亚麻纤维表面引人了酰胺基,这给酸性染料的染色提供了条件。低温等离子体处理纤维时,其穿透纤维材料表面最深不过101um,有的处理厚度仅10 nm左右,约 99.8 的本体仍然完好地保存下来,因此经处理后纤维的化学与物理性能无显著变化,而其染色性能却明显提高。而且可大幅度节水、节能、减小环境污染。克服了传统化学前处理温度高、处理时间长、排放物多、污染环境的缺陷,符合当今节能、降耗、清洁生产的发展方向。文章通过测定、比较酸性染料在改性前后亚麻纤维的上染率和色牢度等,进一步探讨等离子体改性亚麻纤维的染色性能,为合理的等离子体处理和染色工艺提供参考依据。

1 实验

1.1 实验仪器及材料

介质阻挡等离子体发生器,岛津Uv-240可见 紫外分光光度计,721分光光度计;索氏萃取器、恒温水浴锅、烘箱,漂白亚麻织物(未经柔软等其它后序处理,齐齐哈尔亚麻厂提供)。丙烯酰胺、丙酮(分析纯)、浓硫酸(72% )、弱酸深蓝5R、氯化钠、渗透剂FK-ST12、冰乙酸(分析纯)。

1.2 实验方法

1.2.1 等离子体处理

取漂白亚麻布样(4.5 cmX4.5 cm)沸水煮炼30 min,用丙酮索氏萃取24 h,用去离子水反复洗净,烘箱中(105℃)充分烘干除去残留丙酮后置于72% 浓H2S04干燥器中恒湿。将经过上述预处理后的布样在介质阻挡等离

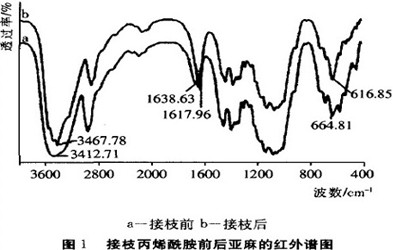

由图1(a、b)对比发现,接枝后的样品吸收峰分别在550~ 670 cm-1、1 600 1 650 cm-1 和3 400~3 500 cm-1 三个谱带区间出现了明显的变化。在55O~670 cm-1 谱带中616.85 cm-1 吸收峰应为酰胺Ⅳ 、Ⅵ谱带的N—H面外摇摆振动引起;1 600 ~ 1 650 cm-1 谱带中1 617.96 cm-1 吸收峰应为酰胺Ⅱ谱带的 NH2变形振动引起;3 400~3 500 cm-1 谱带中3 467.78 cm-1 吸收峰应为酰胺基的N—H对称或反对称伸缩振动引起。由此则进一步证实了接枝反应的发生,引入的新基团为酰胺基。酰胺基在酸性条件下和氢离子结合形成带正电荷的离子会和染料分子结合,同时酰胺基还可与染料中的磺酸基形成牢固结合的盐式键,不只是简单的物理附着。再加上所选染料分子量较大,与纤维亲和力大,可以靠范德华力和纤维结合在一起。因此,酸性染料对改性亚麻上染率提高的同时色牢度也有所改善。

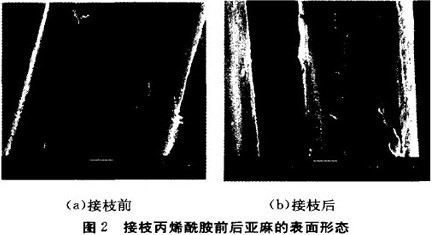

2.1.2 电镜照片

从图2(a)中可以看出,亚麻表面基本光滑,存在细微的纵向裂隙和孔洞,除少部分由电镜本身的高能射线引起外,其余为亚麻纤维所固有;表面显现的线状或块状附着物,是未完全清除的果胶等杂质。与图2(a)相比,图2(b)中接枝后亚麻表面变得比较粗糙、裂痕明显,出现了不同形态的附着物,虽然不是很均匀,但有明显的涂覆感。这是丙烯酰胺支链在亚麻表面分布不均匀,呈现不同的聚集状态造成的;还有一部分则是等离

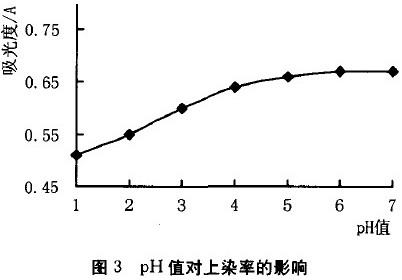

从图3可以看出,pH值对酸性染料在亚麻纤维上的上染率影响较大。pH值较小时,染色残液吸光度小,即上染率较大,随着pH值提高,上染率降低。当pH值在6时,上染率趋于最小。为尽可能避免染液pH值使上染率提高这一因素,更好地考察亚麻表面的酰胺基对上染率的影响,染浴pH值选为6~7。

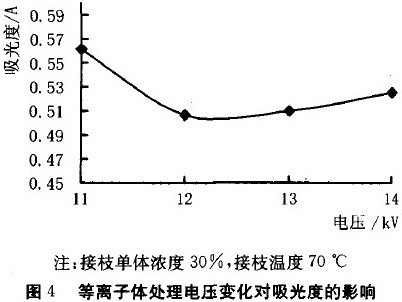

2.2.3 处理电压对上染率的影响

试验中,氮气等离子体处理压强大气压,频率4 KH2,处理时间为40 S。将处理后的亚麻用酸性染料染色,染色残液吸光度随处理电压变化如图4所示。

处理电压的增大,电场强度增强,气体电离产生的粒子能量随之增高,在处理时间相同的情况下对亚麻非晶区的刻蚀作用加强,结晶度增大造成上染率降低,吸光度升高。随着电压和粒子能量的进一步提高,粒子刻蚀晶区的能力加强,加之处理时间较长,结晶度又出现了一定程度上的降低,上染率升高。两者的竞争作用在12~13 kV表现得尤为明显,图3中这一部分反映上染率的吸光度变化比较平缓。故选择电压12 kV。

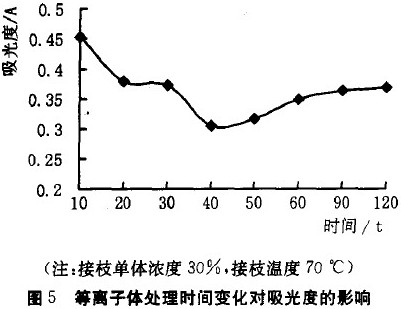

2.2.4 处理时间对上染率的影响<

由图5可见,随着等离子体处理时间的增长,自由基被迅速引发并很快达到生成与消失的动态平衡,自由基浓度达到最大,此时上染率最高,即40 S时所对应的吸光度最低。这很可能是因为处理时间增加,表面刻蚀加剧,纤维表面的极性基有所减少。这一点与比表面积随处理时间增加而急剧增加的测定结果相吻合[6]。而后,链终止开始占据一定优势,自由基浓度经历过较短时间的小幅度降低后,基本趋于稳定。

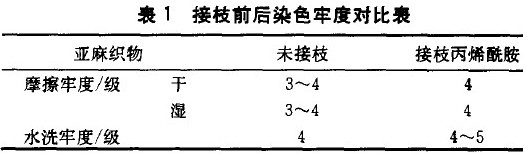

2.3 色牢度检测

表1所示为亚麻试样接枝前后染色牢度变化的对比表,可以看出接枝丙烯酰胺后酸性染料的染色牢度有了不同程度的提高。

3 结论

(1)染色试验、红外光谱分析及接枝前后SEM表面形貌观察结果都从不同侧面证明亚麻表面发生了丙稀酰胺接枝。

(2)pH值对酸性染料在亚麻纤维上的上染率影响较大。为尽可能避免染液pH值使上染率提高这一因素,更好地考察接枝后亚麻表面的酰胺基对上染率的影响,染浴pH值选为6~7。

(3)接枝后的亚麻织物对酸性染料的染色效果有较大幅度的提高,色牢度亦有所加强。充分说明弱酸性染料对改性亚麻染色的可行性。

(4)确定较理想的工作参数为LTP处理电压12 Kv、处理时间为40 S。

参考文献:

[1] 陈杰珞.低温等离子体对纤维的改性处理[J].表面改性基础学报.1996,(4):307— 313.

[2] K KWONG.Low Temperature Plasma Treatment of linen[J].TP,J,1999,69(11):846—855.

[33 钟海庆.红外光谱法入门[M].北京:化学工业出版社,1984.124—125.

[4] 候毓汾.染料化学[M]

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业