我国转杯纺纱发展与应用中值得注意的几个问题

周慈念

(东华大学)

摘要:介绍了国外转杯纺纱的发展现状和发展趋势;深入剖析了国际上先进的转杯纺纱机的技术水平;阐述了我国转杯纺纱的发展与应用情况;介绍了国内目前具有代表性的转杯纺纱设备的机型,并对其技术水平进行了分析;对国内外转杯纱的应用领域作了比较。通过对比指出了我国转杯纺设备在技术水平与应用方面与国外存在的差距和问题,并提出了发展我国转杯纺技术的建议。

关键词:转杯纺纱;设备;技术;纺纱器;产品;发展;建议

近几年来随着环锭纺纱的压锭改造,加之转杯纺纱在粗号纱领域有其明显的经济效益,所以国内转杯纺纱的设备数量有较快的增长。无论是国外的还是国产的转杯纺纱机,销售形势都很好。但在转杯纺纱设备数量发展的同时纺机制造单位和纺纱生产企业,在制造和应用转杯纺纱设备生产中,都存在一些值得注意的问题,如果对这些问题不引起重视并及时加以解决,无疑对国内转杯纺纱机制造厂与纺织企业用户厂不需多久就必然会面临新的困境:一方面国家要进行宏观控制,另一方面现有市场也会饱和。由于笔者早已看到出现的这些问题和担心今后可能会碰到困难,因此,特撰写本文,分几个方面加以分析,与大家共同商榷。

1国外转杯纺纱现状和发展趋势

1.1国外转杯纺纱发展现状

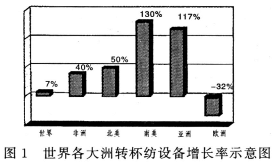

国外转杯纺纱的发展在20世纪80年代末至90年代末的十年间较为迅速(除欧洲之外),详见图1[1]。

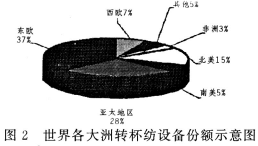

目前,各大洲拥有转杯纺纱设备的份额分布见图2(1998年底统计)。

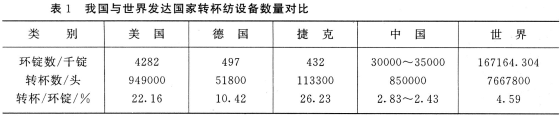

从ITMF(国际纤维制品制造业者联合会)每年对世界上115个国家拥有的短纤维纺织设备的安装及运转状况的统计结果(到1999年底)[2],笔者选择了几个发达国家、我国及世界总的环锭纺纱总数与转杯纺纱头数的百分比并列于表1,由此可以说明一些问题

在这里需要说明的是,对世界上纺织设备数的统计,就我所知目前只有日本的《纺织月报》刊物发表ITMF的统计数据,由于收集和统计及刊物的发表需要一定的时间,所以到完稿时看到发表的数据是到1999年底。估计以上数据变化不会太多。

从表1可以看出,我国的转杯纺纱设备拥有量占环锭纺纱设备的比例不仅不能与发达国家相比,也低于世界平均水平,这说明我国仍有发展转杯纺纱的空间和前景,问题在于发展什么样水平和相应开发什么应用领域的产品,这部分详细内容将在下面第5部分加以阐述。

1.2国外转杯纺纱发展趋势

对于国外转杯纺纱的发展趋势,笔者个人认为,一些发达国家现在拥有一定规模的转杯纺纱设备,不会再有多大的发展需要,要发展就是其他高速高效的新型纺纱技术和设备,以开发丰富多彩的产品。

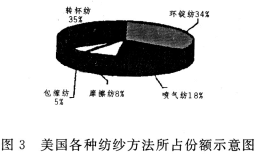

以美国为例,过去预测到2000年各种纺纱方法所占份额的百分比如图3所示[3]。

世界各大洲转杯纺设备数量对比见表2。从表2可知,今后世界上转杯纺纱还会有较大发展的是非洲、亚太地区和南美。

2国外转杯纺纱技术和设备水平剖析

目前世界上技术最先进的几种转杯纺纱机分别是:

(1)德国苏逊集团赐来福公司的Autocoro0288型和AutOCOro0312型机。

(2)瑞士立达公司的R20型机。

(3)瑞士立达BASEtex公司的BT903型和BT905型机。

(4)捷克EIitex(C.K.)有限公司的BD—D30型机。

如果从转杯纺纱机的关键心脏部件来看,那么还有苏逊公司的SCl一M型以及SC2一M型纺纱器,用它可以改造和提高转杯纺纱机的性能和水平。

以上新型的转杯纺纱机从整机角度分析,其主要改进和提高的地方是:

(1)核心是纺纱器这一心脏部件的改进和提高,目的是提高纺纱质量和纺纱速度及适纺范围。

(2)锭距放大,锭数增加,减少换筒落纱次数提高机器运转效率和后道工序的效率。

(3)传动变频无级调速,调节工艺参数方便。

(4)装拆和操作方便。

(5)自动化程度提高。

普通采用半自动或全自动清洁与接头装置(Autocoro312型机还将清洁与接头落筒动作合在一个装置来完成)。

电脑对转杯纺纱机的信息进行收集、处理及生产在线检测和控制。

(6)节能和改善环境。

下面再重点对先进的纺纱器作些剖析。国外转杯纺纱机机型的发展与水平的提高,核心都重点放在对纺纱器的不断创新和提高上,可举三个代表性例子来说明:(1)捷克Elitex公司自排风式纺纱机是从CEI、CEⅡ与CU型发展到D型纺纱器(D40、D60或D75型)。直至最新装备在BD—D30型上改为抽气式的纺纱器;(2)德国赐来福公司的抽气式纺纱机,是从SE7、SE8、SE9、SEl0发展到最新装备在Auto—Coro288和312型机上的SEll型纺纱器;(3)在1999年法国巴黎国际纺机展上展出的德国苏逊公司新开发的SCl一M型纺纱器等。

从以上几个代表性的纺纱器例子中,我们可以总结出哪些规律性东西和启示呢?

主要有这样几点:

(1)随着转杯纺纱新技术需要扩大应用领域以开拓它的发展空间,所以必然要从中粗号纱向中细号纱发展,从机织品向针织品领域扩展,这样就需要从经济与质量两个方面对纺纱器进行研究和改进,具体体现在提高速度,相应改进转杯传动与支承结构和降低能耗,研制新的镀层处理,以提高耐磨度;改进排杂性能,采用低捻纱的装置措施与上蜡辅助装置或加装电清等。

(2)为了节能需要缩小转杯尺寸,又要保证成纱质量,所以对转杯的形状规格和对分梳辊进行优化设计,对纤维输送通道以及流体的合理匹配进行优化设计,以保证最佳的纤维输送与凝聚状态

(3)为了提高纱线洁净度,除改进排杂系统和杂质输送系统外,同时也为了有利于高速要求,所以在转杯速度达100000r/min以上时,都已普遍采用抽气式纺纱器,这也是发展的趋势。

(4)主要零部件的系列化,如分梳辊锯齿规格、纤维输送通道、转杯、假捻盘和阻捻器(适应各种纱线捻度要求的不同形状的阻捻块)这些零部件是根据纺纱原料、纱号和用途的不同,转速的不同,有相应的规格和形状。包括由电脑对纺纱相应负压的设定。

(5)对分梳辊锯齿、纤维输送通道、转杯壁面、凝聚槽处及假捻盘等,凡是纤维和纱线经过的地方,为了适应高速,解决磨损,提高使用寿命,镀层材料和处理方法的改进也显得十分重要,例如SEll型纺纱器中采用硼化物和金刚砂为主要材料的称之为3D镀层。

至于苏逊公司新开发的SCl一M型纺纱器采用输送通道的旁路补气与排杂口分开补气,这与其他先进的纺纱器已将两者合一(只在排杂口处补气)有什么区别?是否改善了成纱质量?目前定论为时还过早,还有待实践来检验,但笔者认为在理论上是合理的,但关键还是纤维输送通道外调节补气的合理匹配与否,否则反而会起干扰气流与纤维运动的作用。正如最早捷克的BD200RC型机的CEI型纺纱器上也有A、B、C三孔调节和日本Hs~5T型纺纱器也有两孔,分别调节纤维输送通道和排杂口处的气流作用,但结果并不好,后来不用了,所以问题在于合理调节,这就要下功夫进行科学测试和研究来设定合理调节参数。最终以实际效果来评判,这个课题还值得进一步深化研究。

3我国转杯纺纱的发展与应用

两年前初步统计估算全国转杯纺纱机总头数已超过60万头。根据这两年(2000年和2001年)国内几家主要制造转杯纺纱机公司的销售情况,如经纬纺织机械股份有限公司、川江机械制造有限公司、西安远东新型纺机制造厂及山西福晋纺机配件有限公司的销售量已约14万头左右。其中川江、经纬公司

但是从产品的领域来看与国外差距较大,这部分内容将在下面第5部分加以详述,概括地说主要差距是无论是国产转杯纺纱机还是从国外引进的先进的高速转杯纺纱机,大多都在生产29tex以上的纱,大多也是用在机织物上,而开发29tex以下的纱应用到针织品领域则几乎是空白。

在这里特别需要指出的是,若花了大代价去购买国外先进高速的转杯纺纱机,而实际上却降低速度用来纺粗号纱,那是极不合理也不合算的,失去了引进先进设备的意义了。

4我国转杯纺纱设备的研制现状

国内目前转杯纺纱机较有代表性的有以下几种机型:

(1)经纬纺织机械股份有限公司制造的F1603型和即将投产的F1604型以及正在研制的F1605型机。

(2)经纬机械(集团)有限公司即将投产的F1631型机。

(3)川江机械制造有限公司制造的FA621(B、C、D、LT、BL和BH)型机和试生产的FA622型机。

(4)西安远东公司新型纺机制造厂制造的FA611型机。

(5)浙江日发纺织机械有限公司最新研制刚投产的RFRSl0型机。

由于其他一些制造厂生产的自排风式纺纱机类同于F601A或F1603型机,以及抽气式纺纱机水平低于以上水平的在这里就不一一列出了。

从以上几种机型归纳起来

(1)转杯速度最高设计达90000r/min(RFRSlO型机和FA622型机),转杯直径为φ38mm或φ40mm。

可纺纱号120tex~16tex(5Ne~36Ne),100tex~16tex(6Ne~36Ne),但实际上不一定能适纺到这个范围的纱。

(2)头距160mm~216mm。

(3)传动变频调速。

(4)纺纱工艺参数和机械速度的显示和调控。

(5)开始研制和试生产半自动接头装置。

国内转杯纺纱机整体设备水平虽比过去有较大提高,但与以上国外几种先进机型水平相比,在机电和自动化程度方面仍存在不少差距。最主要的差距还是在心脏部件纺纱器上。

我们国内转杯纺纱机的型号虽然也很多,如FA601、F1603、F1604、F1605、F1631型以及FA621(B、C、D、LT、BL和BH)型,FA622型和FA611、RFRSl0型等等,但对心脏部件的纺纱器在质的方面没有多大突破与改进,即使是参考SCl-M型最新纺纱器设计的新机型(RFRSlO型机和FA622型机)仅在外表上接近,而实际上对其内涵消化吃透甚少。总之,在纺纱器上国内制造单位没有引起足够重视,只满足于外形改变而没有投入必要的力量进行研制、测试,并在科学实验的基础上进行优化设计,取得具有自己知识产权的先进纺纱器。

这就必然会影响国内转杯纺纱机缺乏与国际上先进转杯纺纱机的竞争力(即使价格便宜),更重要的是还直接制约了国产设备对转杯纺纱新技术应用领域的扩大,其后果就是设备发展到一定数量后,国产设备就会饱和,面临困境。

5国内外转杯纱应用领域对比分析

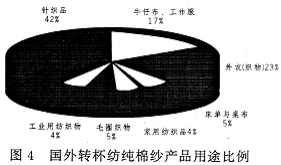

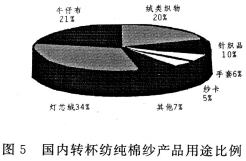

国内外转杯纺纯棉纱产品用途比例分别见图4、图5。

国外资料仅以德国Autocoro型转杯纺纱机生产的纯棉转杯纱产品用途为例,其针织品份额已达42%(美国可

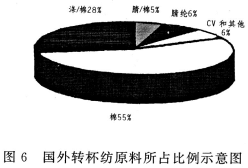

Autocoro型机所纺原料的比例纯棉为55%(见图6)。而我国绝大多数比例是纺棉,但是从原料的资源来看,我国的苎麻、黄麻及柚丝、兔毛等资源十分丰富,在世界上产量占优势。因此,我国的转杯纺纱应积极开发原料和降低纱号,来扩大其应用范围。

无论从开发原料还是产品用途等方面,我们与国外尚有较大的差距,这方面的差距又与设备的性能与功能上的差距分不开的,也是与价格的背离(没有做到优质优价)分不开的。反之,也说明了如果能全面地发挥转杯纺纱新技术的优势,沿着正确道路发展还是有它发展空间和前途的。

6我国转杯纺纱设备与应用方面存在的问题与相应的建议

综上对国内外转杯纺纱设备的技术水平剖析与应用领域的对比,可以明显看出我国转杯纺纱在发展和应用中的确存在不小的差距和不少的问题,归纳起来有以下几个方面。

6.1设备技术水平

(1)国内制造单位只满足学习国外先进设备的外表和硬件,缺乏自主开发的意识和能力,没有在吃透和消化吸收的基础上加以创新,不掌握也没有自主研究的软件,对影响转杯纺纱成纱质量、纺纱速度和应用范围的心脏部件纺纱器,缺少足够的认识,没有抓住这个核心问题花大力气不断研究创新。笔者认为应对纺纱器中以下几个问题有必要进行科学研究。

①纺纱器中的气流合理应用(影响纤维转移、输送、排杂及杂质输送等问题)。

②纺纱器中的转杯、分梳辊、输送通道、假捻盘、阻捻器及负压的系列化(影响转杯纺纱适纺原料,适纺纱号、应用领域、成纱质量等

③纺纱器中关键零部件耐磨处理与高速件的研制(影响使用寿命、成纱质量和纺纱速度等)。

(2)国产设备整机的机电一体化和自动化水平方面是否一定要达到国外先进机台的水平,还可商榷,但从生产发展需要来看,笔者认为至少应达到以下几个基本和实用的要求:

①半自动接头装置,解决高速后人工不能接头和接头的质量问题。

②工艺参数调节方便,传动采用变频无极调速。

③电脑对转杯纺纱机的信息收集处理。

④大头距、大卷装提高劳动生产率。

⑤若研制锥筒卷绕就必须考虑加装电子清纱器,以便可以减少络筒一道工序,如只考虑平筒卷装,那么就不一定要装电子清纱器,就要保留络筒工序。这是两条技术路线,至于哪条更经济、更符合今后发展方向,希望大家共同来研究。

6.2设备的使用

国产转杯纺纱机大部分实际使用速度水平都在60000r/min以下,所以所纺纱号也都在29tex以上(20Ne以下),即使是引进国外较先进的AutOCOr0型机、R20型机以及BT903型等机,在实际使用时,由于所纺纱号较高,速度也不开高,这就使转杯纺纱这项纺纱新技术发展受到了局限。分析为什么国内生产企业都热衷于纺粗号纱,可能是有这样几个原因:

(1)纺粗号纱可以用低级棉或下脚原料,所以原料成本低。与此同时由于转杯纺纱纺纱环境好(封闭式),对原料适应性又强,速度相对高,所以纺纱利润高,又比环锭纺更适宜纺粗号纱。

(2)目前尚有粗号纱的销售市场,还没有感到销售的威胁和困难。

(3)纺粗号纱对设备、技术要求低,便于上马生产。

(4)大多数国产设备速度比较低,所以也只能纺粗号纱。

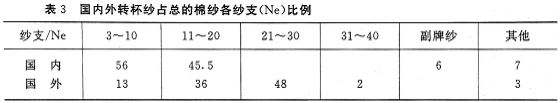

但从表3可以看出,国内29tex以上(20Ne以下)的粗号转杯纯棉纱所占总的棉纱比例已相当高,而且不可能29tex

从另一角度分析,转杯纺纱技术和其纱线是具有很多优越性和特性的,我们应该充分发挥它的这些方面的优越性而不是局限于只纺粗号纱的优越性。这样,我们才能开拓新领域、闯出新天地。当然首要的前提是要有经济效益,在满足这个前提下才谈得上发挥它的优越性,开拓新领域,发展转杯纺。

所谓有经济效益,就是转杯纺纱要纺经济号数(与同号环锭纺相比是经济的,比环锭纺更有效益)。

经济号数是由劳动成本、能耗成本、设备投资与折旧周期、利率和全年工作小时、机器运转效率、机物料消耗、产量等诸多因素综合比较测算结果得出的。

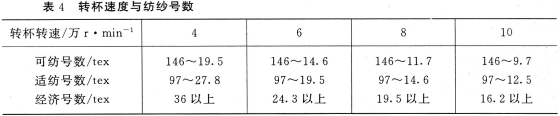

至于我国的经济号数是在多少号以上,目前国内还没有条件进行这方面的系统对比测算(20世纪70年代我校企管系教师曾对国产转杯纺纱速度在3万r/min~4万r/min条件下与环锭纺系统作过经济对比分析,得出36tex以上为转杯纺的经济号数),而现在只能借用Elitex公司和Schlafhorst公司,他们参照我国工厂的数据与环锭纺生产成本作比较(根据劳动成本、能耗成本、折旧周期、利率和全年工作小时这5项基本因素计算得出表4的数据,仅作我们参考[6])。

按目前国外先进设备如Autocoro型机,即使速度可以高达15万r/min,但实际纺纯棉纱也只能开到13万r/min,纺纱号数大多也在20tex以上(30Ne以下),所以国产设备只要速度在10万r/min以下,纺纱号数在18.2tex(32Ne)左右,也可以在针织品领域中应用,这就可以扩大转杯纺的应用和发展,这也是国产设备在技术价格上比较合理的定位。

6.3提一些问题和政策措施方面的建议

(1)据说目前国家经贸委在环锭压锭后对转杯纺数量的发展也要控制颁发许可证,我认为不应简单控

(2)国内转杯纺纱机水平上不去,固然因素很多,笔者认为主要有以下一些原因:

①国内纺机制造单位的领导决策者对转杯纺的技术和发展方向以及国内外应用状况,虽然从国际纺机展上多少了解一些,但研究分析不够,转杯纺全国性专业会议亲自参加也少,听不到大家的反映和意见,所以即便主观上要想改进和提高,但抓不住关键,也不肯下决心化大力气放在自己研制和创新上,缺乏自己研究的东西,往往从形式上照搬国外,满足于当前的国内市场的需求,缺少长远的发展战略。因此,一旦市场没有销路,象前几年那样,那么往往只能停产等待或另找其他出路,,这就是说搞不出有自己知识产权又符合国情和发展方向的国产转杯纺纱机,这就必然始终落在国外公司后面,缺乏国际竞争力。

②转杯纺设备一旦销路好,大家就一哄而上,低水平重复生产,只赶时间赶速度抢市场,这样的发展必然很快就会在粗号纱领域的转杯纺设备数量上达到饱和,到时大家就只能停产。分析我国纺机制造厂现状,从加工设备和力量上看还是可以的,就是缺少研制力量和基地(这是我国与国外纺机公司存在差距最主要的原因),主观上重视也不够,缺乏对一种新技术作长远发展的全面规划和打算,往往急功近利,这就难以提高我们自己国产设备的水平。

(3)建议制造同类型设备的厂家或公司应携手合作建立创新体系(国外公司之间都可以这么做甚至跨国公司都可联合),各取所长,分工合作,明确方向,集中攻关,并可与有研究基础和

本文以上提出的分析观点和一些看法,如有不够全面和不妥之处,请大家指正并给予谅解,本文目的只有一个就是为了使我国转杯纺纱事业能够顺利和健康地发展,提出来供大家研讨和商榷。

最后在此向提供给我有关资料和数据的单位及个人表示感谢。

参考文献

[1]世界的纺织设备统计.纺织月报(日),2000,1月号。

[2]1999年主要国家纺织设备的动向.纺织月报(日),2000;9、10月号.

[3]汪军.转杯纺纺制竹节花色纱研究.东华大学博士学位论文,1999年12月.

[4]周慈念等.转杯纺是我国纺织工业压锭后技术改造的重大方向之一.第十次全国新型纺纱学术会论文资料集,2000年5月.

[5]柔软的奥托康罗针织用纱,Schlafhorst.AutocoroSystems.

[6]朱长惠,姜余庆.转杯纺纱及产品的发展和预测.第九次全国新型纺纱学术会论文资料集,1998年5月.

相关信息

相关信息

推荐企业

推荐企业 推荐企业

推荐企业

推荐企业

推荐企业